Kurze Zusammenfassung

Lange Zeit galt die Schönheit als zentrales Ideal der Kunst. Von der griechischen Antike bis in die Neuzeit bestimmten harmonische Proportionen, Ordnung und das Erhabene die ästhetische Norm. Doch mit dem Einbruch der Moderne wendet sich die Kunst zunehmend von diesem Ideal ab. Hässlichkeit, Verstörung und das Groteske treten in den Vordergrund – nicht als bloße Provokation, sondern als gezielte Strategie. In diesem Kontext wird die Frage relevant: Welche Rolle spielt das Hässliche in der modernen Kunst?

Eine zentrale theoretische Perspektive bietet die französische Psychoanalytikerin und Literaturtheoretikerin Julia Kristeva. In ihrem Werk “Die Mächte des Grauens: Essay über die Abjektion” (1980) entwickelt sie das Konzept der Abjektion, das neue Deutungsräume für die Ästhetik des Hässlichen eröffnet. Abjektion beschreibt nicht nur das Ekelhafte oder Abstoßende, sondern verweist auf eine fundamentale psychische und kulturelle Struktur, in der das Subjekt sich durch Ausgrenzung des Bedrohlichen konstituiert. Die moderne Kunst macht sich dieses Konzept zunutze – sie thematisiert das Ausgeschlossene und konfrontiert das Publikum mit dem, was es zu verdrängen sucht.

Abjektion – Eine Theorie des Ausgestoßenen

Kristevas Theorie der Abjektion fußt auf der Annahme, dass das Subjekt seine Identität nicht autonom und abgeschlossen bildet, sondern durch die Abwehr dessen, was es als bedrohlich für seine Grenzen empfindet. Abjektion ist ein psychischer Mechanismus, durch den das Subjekt das „Nicht-Ich“ – also das, was nicht eindeutig außen oder innen ist – ausstößt, um sich selbst zu stabilisieren.

Typische Beispiele des Abjekten sind: Blut, Kot, Leichen, Körperflüssigkeiten oder auch gesellschaftliche Tabubrüche wie Inzest oder rituelle Unreinheit. Diese Phänomene lösen Ekel, Angst und Unbehagen aus, weil sie die Grenze zwischen Leben und Tod, Subjekt und Objekt, Kultur und Natur infrage stellen. Das Abjekte liegt im Zwischenraum – es ist „nicht Objekt, nicht Subjekt“, wie Kristeva schreibt.

Für Kristeva ist dieser Abwehrprozess nicht nur psychisch, sondern auch kulturell verankert. Gesellschaften definieren sich über das, was sie ausschließen. Die Ordnung des Symbolischen – also Sprache, Gesetze, Kultur – beruht auf der Verdrängung des Abjekten.

Das Hässliche als Strategie: Abjektion in der Kunst

Die moderne Kunst nimmt eine paradoxe Bewegung vor: Sie wendet sich dem zu, was normalerweise verdrängt wird – dem Abjekten, dem Hässlichen, dem Ekelhaften. Dabei nutzt sie bewusst Elemente, die psychisches und kulturelles Unbehagen hervorrufen, um bestehende Ordnungen zu dekonstruieren.

Hässlichkeit in diesem Kontext ist nicht nur ein ästhetischer Gegensatz zur Schönheit, sondern eine kritische Geste. Sie bringt das kulturell Verdrängte zur Sprache – und macht die Fragilität des Subjekts sowie der gesellschaftlichen Normen sichtbar. Die Kunst wird damit zur Bühne des Abjekten: Sie erlaubt die symbolische Rückkehr dessen, was aus dem Bewusstsein verbannt wurde. Im Folgenden werden drei Künstler vorgestellt, deren Werke exemplarisch mit dem Abjekten in Verbindung gebracht werden können.

Künstlerische Fallbeispiele

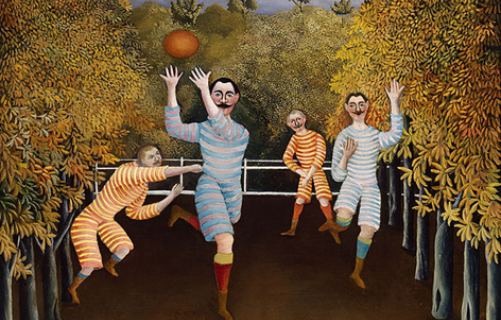

Pablo Picasso – Zerlegung der Form, Zerstörung der Harmonie

Obwohl Pablo Picasso nicht direkt mit dem Konzept der Abjektion gearbeitet hat, wie es bei späteren Künstler*innen der Fall ist, lassen sich in vielen seiner Werke zentrale Elemente erkennen, die im Sinne Kristevas als ästhetische Vorformen des Abjekten gelesen werden können.

In der „Demoiselles d’Avignon“ (1907) etwa wird der weibliche Körper radikal deformiert. Die klassische Aktdarstellung weicht einer scharfkantigen, zersplitterten Formensprache. Die Gesichter der Frauen – teils inspiriert von afrikanischen Masken – wirken eher maskenhaft oder monströs als sinnlich oder schön. Die traditionelle Repräsentation des Körpers wird hier nicht nur abstrahiert, sondern entstellt – ein Bruch mit der idealisierten Darstellung des weiblichen Körpers in der westlichen Kunstgeschichte.

Picassos späteres Werk – etwa während der Zeit des Kubismus – geht noch weiter: Der Körper wird fragmentiert, zerteilt, aufgelöst in perspektivische Bruchstücke. Die Idee eines „geschlossenen“, geordneten Subjekts wird damit ästhetisch dekonstruiert. Dies ist insofern anschlussfähig an Kristevas Theorie, als dass auch hier die Grenzen des Subjekts – insbesondere des körperlichen Selbst – als instabil und uneindeutig thematisiert werden.

In „Guernica“ (1937), einem weiteren Schlüsselwerk, tritt das Abjekte in seiner politischen Dimension hervor: Verstümmelte Körper, schreiende Frauen, tote Kinder und zerfetzte Tiere zeigen die absolute Entgrenzung von Leid, Tod und Gewalt. Die Szene ist übervoll, chaotisch, grausam – ein ästhetisches Dokument des Abjekten, das die tiefgreifende Erschütterung von Humanismus und Identität im Angesicht des Krieges zum Ausdruck bringt.

Francis Bacon

In den verstörenden Gemälden von Francis Bacon wird der menschliche Körper entstellt, deformiert, fast fleischlich zerlegt. Seine Figuren schreien, winden sich, sind eingesperrt in symbolisch aufgeladene Räume. Die Körper sind weder tot noch lebendig – sie changieren zwischen Schmerz, Entgrenzung und Auflösung. Der Betrachter wird mit einem radikal abjekten Körper konfrontiert, der weder Objekt noch Subjekt ist – sondern ein Fragment.

Marina Abramović

Die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović arbeitet gezielt mit Grenzerfahrungen, Schmerz und Kontrollverlust. In ihrer legendären Performance Rhythm 0 (1974) stellte sie sich sechs Stunden lang dem Publikum als „Objekt“ zur Verfügung. Den Zuschauer*innen wurde erlaubt, alles mit ihr zu tun. Die Performance enthüllte nicht nur die Gewaltbereitschaft des Kollektivs, sondern auch die Auflösung der Subjektgrenzen – eine Situation extremer Abjektion, die Kristevas Theorie buchstäblich verkörpert.

Fazit - Die Bedeutung des Abjekten heute

Die Hässlichkeit in der modernen Kunst ist kein ästhetischer „Fehler“, sondern eine bewusste Strategie. Durch die Thematisierung des Abjekten – im Sinne Julia Kristevas – schafft die Kunst Räume, in denen kulturelle Tabus sichtbar gemacht, Subjektgrenzen aufgelöst und verdrängte Inhalte ins Bewusstsein gerufen werden. Kristevas Theorie erlaubt es, das Hässliche nicht als bloße Provokation, sondern als produktive Störung zu verstehen: als ästhetisches Mittel, um Fragen nach Identität, Kultur und Macht neu zu stellen. Die moderne Kunst verlässt damit das Reich der Schönheit – um das zu zeigen, was wir nicht sehen wollen, aber sehen müssen.

Literaturhinweise (Auswahl)

- Kristeva, Julia: Die Mächte des Grauens: Essay über die Abjektion. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990 (Original: Pouvoirs de l’horreur, 1980).

- Foster, Hal (Hg.): The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. New York: New Press, 1983.

- Bakhtin, Michail: Literatur und Karneval. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.

- Bataille, Georges: Die Erotik. München: Hanser, 1983.

- Sylvester, David: Interviews mit Francis Bacon. Berlin: Merve, 1981.

- Goldberg, RoseLee: Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson, 2011.

Über die Autorin:

Farzaneh Ravesh hat einen Masterabschluss in Malerei sowie einen Doktortitel in Kunstgeschichte von der Goethe-Universität Frankfurt. Sie ist eine Künstlerin unabhängige, Forscherin und Autorin mit Schwerpunkt auf moderner Kunst, Ästhetik und kritischer Theorie.

Autor:in: Farzaneh Ravesh