Bref résumé

Pendant longtemps, la beauté a été considérée comme l'idéal central de l'art. De l'Antiquité grecque à l'époque moderne, les proportions harmonieuses, l'ordre et le sublime déterminaient la norme esthétique. Avec l’avènement de la modernité, l’art s’éloigne progressivement de cet idéal. La laideur, le trouble et le grotesque passent au premier plan – non pas comme simple provocation, mais comme stratégie délibérée. Dans ce contexte, la question devient pertinente : Quel est le rôle de la laideur dans l'art moderne ?

La psychanalyste et théoricienne littéraire française Julia Kristeva offre une perspective théorique centrale. Dans son ouvrage « Les pouvoirs de l'horreur : essai sur l'abjection » (1980), elle développe le concept d'abjection, qui ouvre de nouveaux espaces d'interprétation pour l'esthétique de la laideur. L’abjection ne désigne pas seulement ce qui est répugnant ou repoussant ; elle renvoie à une structure psychique et culturelle fondamentale, dans laquelle le sujet se constitue en excluant ce qui le menace. L'art moderne exploite ce concept - il thématise ce qui est exclu et confronte le public à ce qu'il cherche à refouler.

Abjection - Une théorie de l'exclu

La théorie de l’abjection de Kristeva repose sur l’hypothèse que le sujet ne construit pas son identité de manière autonome et close, mais en rejetant ce qu’il perçoit comme menaçant pour ses limites. L’abjection est un mécanisme psychique par lequel le sujet expulse le « non-moi » — c’est-à-dire ce qui n’est ni clairement extérieur ni intérieur — afin de se stabiliser.

Des exemples typiques de l’abject sont : le sang, les excréments, les cadavres, les fluides corporels, mais aussi les transgressions de tabous sociaux comme l’inceste ou l’impureté rituelle. Ces phénomènes suscitent dégoût, peur et malaise, car ils brouillent les frontières entre vie et mort, sujet et objet, culture et nature. L’abject se situe dans un espace liminaire — il n’est « ni objet, ni sujet », comme l’écrit Kristeva.

Pour Kristeva, ce processus de rejet n’est pas uniquement psychique, il est aussi culturellement ancré. Les sociétés se définissent par ce qu’elles excluent. L’ordre symbolique — c’est-à-dire le langage, les lois, la culture — repose sur le refoulement de ce qui est abject.

La laideur comme stratégie : l'abjection dans l'art

L’art moderne opère un mouvement paradoxal : il se tourne vers ce qui est habituellement refoulé — l’abject, le laid, le répugnant. Ce faisant, il mobilise volontairement des éléments générateurs d’inconfort psychique et culturel, dans le but de déconstruire les ordres établis.

Dans ce contexte, la laideur n’est pas simplement l’opposé esthétique de la beauté, mais un geste critique. Elle met en lumière ce qui est culturellement réprimé — et révèle la fragilité du sujet comme celle des normes sociales. L’art devient alors la scène de l’abject : il permet le retour symbolique de ce qui a été banni de la conscience. Voici trois artistes dont les œuvres illustrent de manière exemplaire une esthétique de l’abject.

Études de cas artistiques

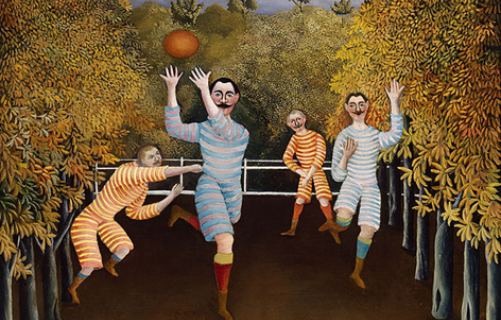

Pablo Picasso - Décomposition de la forme, destruction de l'harmonie

Bien que Pablo Picasso n’ait pas travaillé directement avec le concept d’abjection, comme ce fut le cas pour des artistes postérieurs, nombre de ses œuvres contiennent des éléments centraux pouvant être interprétés, au sens de Kristeva, comme des prémisses esthétiques de l’abject.

Dans Les Demoiselles d’Avignon (1907), par exemple, le corps féminin est radicalement déformé. La représentation classique du nu cède la place à un langage formel anguleux et fragmenté. Les visages des femmes — partiellement inspirés de masques africains — apparaissent plus masqués ou monstrueux que sensuels ou beaux. La représentation traditionnelle du corps n’est pas seulement abstraite : elle est altérée — une rupture avec l’idéalisation du corps féminin dans l’histoire de l’art occidental.

L’œuvre ultérieure de Picasso — notamment à l’époque cubiste — va encore plus loin : le corps y est fragmenté, morcelé, dissous en éclats perspectifs. L’idée d’un sujet « fermé », ordonné, y est esthétiquement déconstruite. Cela rejoint la théorie de Kristeva, dans la mesure où les limites du sujet — notamment du corps propre — y apparaissent instables, poreuses, ambiguës.

Dans Guernica (1937), une autre œuvre majeure, l’abject se manifeste dans sa dimension politique : corps mutilés, femmes hurlantes, enfants morts, animaux éventrés y dépeignent la dissolution absolue de toute limite entre souffrance, mort et violence. La scène déborde, elle est chaotique, brutale — un document esthétique de l’abject qui exprime l’effondrement de l’humanisme et de l’identité face à la guerre.

Francis Bacon

Dans les toiles troublantes de Francis Bacon, le corps humain est défiguré, déformé, presque charnellement décomposé. Ses figures crient, se tordent, sont confinées dans des espaces symboliquement chargés. Ces corps ne sont ni vivants ni morts — ils oscillent entre douleur, débordement et dissolution. Le spectateur est confronté à un corps radicalement abject, ni objet ni sujet — mais fragment.

Marina Abramović

L’artiste performeuse serbe Marina Abramović explore de manière ciblée les expériences-limites, la douleur et la perte de contrôle. Dans sa performance légendaire Rhythm 0 (1974), elle se livre pendant six heures au public comme un simple « objet ». Les spectateur·rice·s étaient autorisé·e·s à faire tout ce qu’ils/elles désiraient. Cette performance a révélé non seulement la violence latente du collectif, mais aussi la dissolution des frontières du sujet — une situation d’abjection extrême qui incarne littéralement la théorie de Kristeva.

Conclusion - L'importance de l'abject aujourd'hui

La laideur dans l’art moderne n’est pas une « erreur » esthétique, mais une stratégie consciente. En thématisant l’abject — au sens de Julia Kristeva — l’art ouvre des espaces où les tabous culturels deviennent visibles, où les frontières du sujet se dissolvent, et où les contenus refoulés refont surface. La théorie de Kristeva permet de comprendre la laideur non pas comme provocation gratuite, mais comme perturbation féconde : un moyen esthétique de poser à nouveau les questions fondamentales de l’identité, de la culture et du pouvoir. L’art moderne s’affranchit ainsi du règne de la beauté — pour montrer ce que nous refusons de voir, mais que nous devons affronter.

Références bibliographiques (sélection)

- Kristeva, Julia: Die Mächte des Grauens: Essay über die Abjektion. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990 (Original: Pouvoirs de l’horreur, 1980).

- Foster, Hal (Hg.): The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. New York: New Press, 1983.

- Bakhtin, Michail: Literatur und Karneval. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.

- Bataille, Georges: Die Erotik. München: Hanser, 1983.

- Sylvester, David: Interviews mit Francis Bacon. Berlin: Merve, 1981.

- Goldberg, RoseLee: Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson, 2011.

A propos de l'auteur :

Farzaneh Ravesh est titulaire d'un master en peinture et d'un doctorat en histoire de l'art de l'université Goethe de Francfort. Elle consacre ses recherches à l’art moderne, à l’esthétique et à la théorie critique.

Auteur: Farzaneh Ravesh